Fachbeitrag zum Brandschutz bei Rohrleitungen in Holzbauteilen

(25.11.2025) Durch seine Klimafreundlichkeit und die vielseitigen gestalterischen und konstruktiven Möglichkeiten überzeugt Holz im Bauwesen auch aus ökologischer Sicht. Wo Rohre oder elektrische Leitungen Wände und Decken durchqueren, müssen Abschottungen eingebaut werden, die den Feuerwiderstand des Bauteils nicht verschlechtern. Da sich Holz unter Brandeinwirkung anders verhält als massive Materialien, sind hier speziell geprüfte Lösungen notwendig.

Die wichtigsten Holzbauweisen und Holzarten

Vom klassischen Holzständer- oder Holzskelettbau über Holzrahmen- und Holztafelbau bis zu Massivholzkonstruktionen – die Bandbreite moderner Holzbauweisen ist groß.

- Holzskelettbauweise: sie knüpft an den historischen Fachwerkbau an und verdankt ihren Namen der Konstruktion mit einem Tragskelett aus Holz. Die raumschließenden Wände sind vom Tragwerk getrennt.

- Holzständerbau: als Weiterentwicklung des Fachwerkbaus reichen senkrechte Stützen, die Ständer, vom Boden bis zum Dach. Sie werden mit Holzplatten versteift und das Tragegerüst direkt auf der Baustelle aufgebaut.

- Holzrahmenbau: die Wände eines Hauses aus Holzrahmen werden (wie der Name bereist verrät) mit senkrechten Ständern und waagerechten Riegeln dazwischen errichtet. Im Gegensatz zum Holzständer- und Holzskelettbau mit tragenden Innenwänden.

- Holztafelbauweise: diese basiert auf dem Holzrahmenbau und verwendet vorgefertigte Wände aus Holztafeln.

- Massivholzbauweise: heute kommen hierbei meist vorgefertigte Brettsperrholzelemente (BSP) zum Einsatz. Die Bretter liegen kreuzweise übereinander (Cross Laminated Timber (CLT oder X-Lam)). Alternativ verwenden Holzbauunternehmen bei der Brettstapelbauweise parallel zueinander angeordnete, massive Brettstapel, die Nägel, Holzdübel oder Leim zusammenhalten.

Weltweit gibt es zehntausende verschiedene Holzarten, die deutschen Wälder werden von Kiefern, Fichten, Buchen und Eichen geprägt. Holz wird als Bauprodukt in unterschiedlichsten Varianten verwendet und zum Beispiel in DIN 4074 „Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit” und DIN EN 338 „Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen” beschrieben. Nach Form und Verarbeitungsgrad lassen sich unterscheiden:

Konstruktive Vollholzprodukte

- Vollholz bezeichnet komplett aus einem Stamm gesägte Holzstücke.

- Aus mindestens zwei verklebten Brettern, Bohlen oder Kanthölzer hergestelltes Balkenschichtholz.

- Brettschichtholz (BS-Holz, BSH, Leimholz, Leimbinder) aus mehreren getrockneten Holzbrettern, die zu einem Balken verleimt werden.

- Brettsperrholz (BSP, engl. Cross Laminated Timber (CLT oder auch X-Lam)), siehe Holzbauweisen.

Häufige Platten-, Schicht- und Sperrholzwerkstoffe aus Holz

- Spanplatten: unterschiedlich große Späne werden hierfür beleimt und zu plattenförmigen Werkstoffen verpresst.

- Verlegeplatten (Grobspanplatten, engl. Oriented Strand/Structural Board, (OSB)-Platten) bestehen aus ausgerichteten Spänen.

- Massivholzplatten werden aus gleich großen Holzstücken miteinander verleimt, anders als Vollholz, das aus einem durchgehenden Holzstück besteht

- Sperrholz wird aus Holz-Schälfurnieren hergestellt. Furniere werden kreuzweise (gesperrt) verlegt und bei hohem Druck und hohen Temperaturen gepresst.

- Furnierschichtholz (LVL für engl. Laminated Veneer Lumber) unterscheidet sich vom Furniersperrholz dahingehend, dass die Furniere nicht lagenweise über Kreuz, sondern parallel verlegt werden.

Die gestalterischen Möglichkeiten des modernen Holzbaus werden insbesondere durch die Entwicklung von Brettsperrholz (CLT) erweitert. Als vergleichsweise neues Vollholzprodukt wird es als konstruktives Plattenelement für Wände, Decken und Dächer verwendet und kommt besonders im mehrgeschossigen Bau immer häufiger zum Einsatz.

Unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten steht CLT anderen Baustoffen in nichts nach: Trotz seiner Einstufung als „normal entflammbar” kann es – abhängig von Aufbau und Dicke – vergleichbare Feuerwiderstandswerte wie Beton oder Mauerwerk erreichen.

Oberstes Gebot: Sicherheit

Der „Sicherheitsparagraph” § 3 Satz 1 Musterbauordnung (MBO) steht auch beim Bauen mit Holz hinter und über allem und nimmt zugleich alle am Bau Beteiligten in die Pflicht:

§ 3 Allgemeine Anforderungen MBO

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.

So sind besonders gefordert:

- anzuordnen = Tätigkeit der Architekten und Planer

- zu errichten = Tätigkeit der Bauhandwerker

- zu ändern = Tätigkeit aller, zum Beispiel beim Bauen im Bestand

- instand zu halten = Aufgabe des Gebäudebetreibers.

Satz 2 des § 3 der MBO

„Dies gilt auch für die Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung.”

ist zum Beispiel in die Bauordnung für Berlin (BauO Bln) eingeflossen: „… es ist darauf zu achten, dass bei einer Beseitigung der baulichen Anlage oder ihrer Teile die anfallenden Baustoffe und Teile des Bauwerks möglichst wiederverwendet oder recycelt werden können.” Dieser Zusatz wird auch in weiteren Bauordnungen berücksichtigt werden.

Brandverhalten und Feuerwiderstand

Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene wird Holz als brennbarer Baustoff eingestuft. Nach der deutschen Norm DIN 4102-1 gilt es als „normal entflammbar”. Die europäische Klassifizierung erfolgt nach DIN EN 13501-1 und bewertet Baustoffe anhand ihrer Brennbarkeit, Rauchentwicklung (Klassen s1, s2, s3) und Abtropfrate (Klassen d0, d1, d2).

Ein höherer Wert bezeichnet dabei jeweils eine stärkere Ausprägung der betreffenden Brandnebenerscheinung. Im Holzbau verwendetes Holz beziehungsweise Holzwerkstoffe werden überwiegend der Klasse D-s2, d0 zugeordnet. Es gilt damit als normal entflammbar, mit begrenzter Rauchentwicklung und nicht brennend abtropfend.

Holz verfügt aber trotz seiner Brennbarkeit über einen natürlichen Feuerwiderstand. Bei Brandeinwirkung bildet sich eine isolierende Verkohlungsschicht, die aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit das darunterliegende Material schützt und die Tragfähigkeit über einen bestimmten Zeitraum erhält. Das gleichmäßige Abbrennen ermöglicht eine berechenbare Abbrandrate und somit eine planbare Bemessung des Feuerwiderstands von Holzbauteilen.

Rechtliche Grundlagen

In der Musterbauordnung (MBO) sowie in der Muster-Holzbaurichtlinie (Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL) sind rechtliche Anforderungen an den Brandschutz im Holzbau festgelegt.

MBO

Die MBO unterscheidet im § 26 Abs. 1 Baustoffe nach ihrem Brandverhalten in nichtbrennbare, schwerentflammbare und normalentflammbare. Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind, also leichtentflammbar, sind grundsätzlich unzulässig. Obwohl Holz ein brennbarer Baustoff ist, weist die DIN 4102-1 Weichholz die Klasse B2 (normalentflammbar) und Hartholz die Klasse B1 (schwer entflammbar) zu.

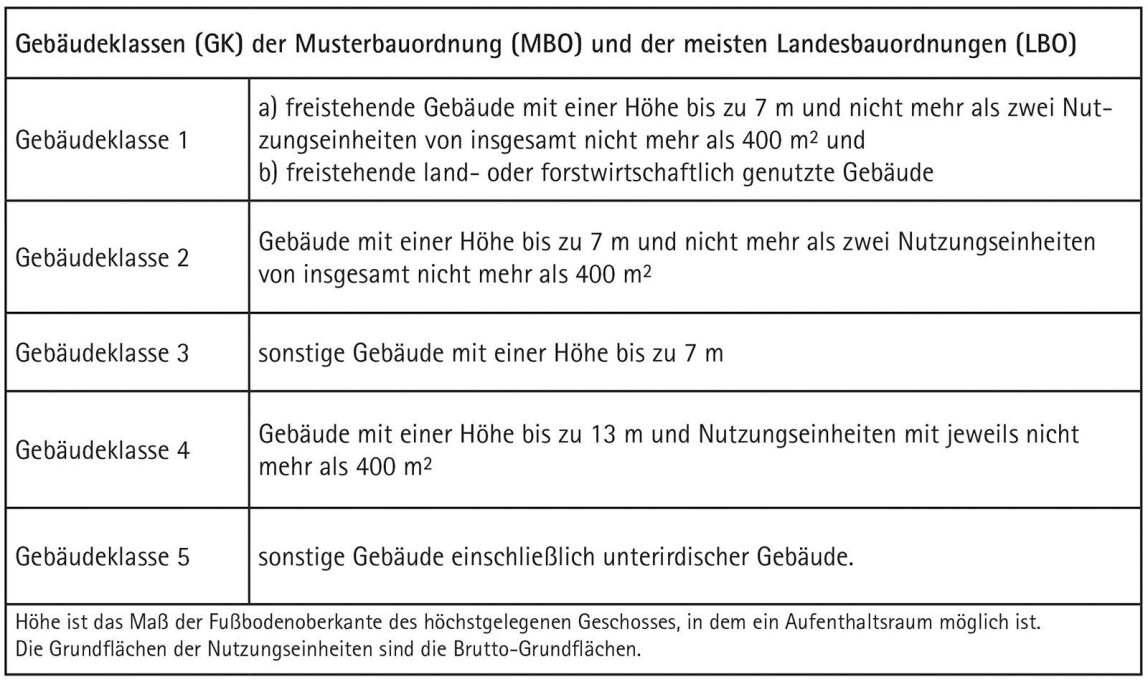

Die MBO sowie die DIN 4102-2 teilen Bauteile entsprechend ihrer Feuerwiderstandsdauer in die Klassen feuerbeständig (F90), hochfeuerhemmend (F60) und feuerhemmend (F30) ein. Die Anforderungen an die Bauteile, wie sie in der MBO und den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) festgelegt sind, richten sich nach der Gebäudeklasse (GK). Die Einteilung der GK basiert auf der Art des Bauwerks, der Höhe, Grundfläche und Anzahl an Nutzungseinheiten (beispielsweise Wohn- oder Büroräume). Dabei können die Vorgaben je nach Bundesland leicht variieren. Grundsätzlich gilt: Mit zunehmender GK steigen auch die Anforderungen an den Brandschutz.

So gibt es bei Einfamilienhäusern (GK 1) in der Regel keine Brandschutz-Anforderungen, bei Mehrfamilienhäusern oder Bürogebäuden (≥GK 3) durchaus.

Unabhängig von den Baustoffen müssen nach §§ 27 und 31 der MBO alle tragenden und aussteifenden Wände beziehungsweise Stützen und Decken eines Gebäudes im Brandfall ausreichend lange standsicher sein.

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL)

In der MHolzBauRL sind die Anforderungen an Bauteile in Holzbauweise geregelt – insbesondere, was deren Feuerwiderstandsfähigkeit betrifft. Nun hat die Bauministerkonferenz im September 2024 eine Novelle angenommen. Sie soll das Bauen mit Holz künftig unter Wahrung des Brandschutzes vereinfachen.

Die neue MHolzBauRL ist in den meisten Bundesländern noch nicht anwendbar.

Der Grund: Die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB), die auf Länderebene erlassen wird, muss auf die neue Fassung der Richtlinie verweisen. Dann tritt die neue Richtlinie in dem jeweiligen Bundesland in Kraft.

Nordrhein-Westfalen (NRW), Bayern und Baden-Württemberg haben bereits durch einen zusätzlichen Erlass die Anwendung der neuen MHolzBauRL in ihren Bundesländern ermöglicht. Baden-Württemberg nahm schon Anfang 2023 über Anwendungsregelungen in den VV TB die meisten Neuerungen der MHolzBauRL 2.0 vorweg.

Damit die MHolzBauRL 2024 deutschlandweit anwendbar wird, müssen die jeweiligen Landesbauordnungen oder Verwaltungsvorschriften angepasst werden.

Gebäude in Holztafelbauweise sollen jetzt auch in der Gebäudeklasse 5, also bis zur Hochhausgrenze, zugelassen werden. Allerdings muss die brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wie zum Beispiel Gips- oder Gipsfaserplatten. Die Novellierung konkretisiert die Vorschriften zu Konstruktionen aus brennbaren vorgefertigten Bauteilen, die in mehrgeschossigen Gebäuden zum Einsatz kommen. Deren tragende, aussteifende oder raumabschließende Bauteile müssen nach § 26 Abs. 2 Satz 3 MBO feuerhemmend oder feuerbeständig sein und dürfen dennoch nach § 26 Abs. 2 Satz 4 MBO aus brennbaren Baustoffen wie zum Beispiel Holz bestehen.

Neu unterschieden werden Holzbauweisen mit Hohlräumen (Holzrahmen- und Holztafelbauweisen) und Holzbauweisen ohne Hohlräume bzw. ohne verfüllte Hohlräume (Massivholzbauweise). Die bisher schon bekannten Regelungen über Bauteile mit brennbarem Ständerwerk und allseitiger Brandschutzbekleidung werden in der GK 4 beibehalten beziehungsweise erleichtert. Wichtig ist hierbei auch, dass die Bauteile nicht vollständig vorgefertigt werden müssen, um in den Anwendungsbereich der Holzbaurichtlinie zu fallen. Sie können auch auf der Baustelle erstellt werden.

Die MHolzBauRL konkretisiert die Anforderungen an tragende, aussteifende und/oder raumabschließende Bauteile, die gemäß MBO hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen. Insbesondere hochfeuerhemmende Bauteile müssen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 60 min (F60 bzw. REI 60) erfüllen. Für feuerbeständige Bauteile (F90) im Holzbau sind darüber hinaus zusätzliche Nachweise erforderlich, die über den Anwendungsbereich der MHolzBauRL hinausgehen.

Holz ist somit grundsätzlich zulässig, aber weitere Anforderungen an den Brandschutz sind zwingend zu beachten. Je nach Bauteil oder Gebäudeklasse gelten weitere Anforderungen an Feuerbeständigkeit.

Warum sind Rohr- und Kabeldurchführungen besonders kritisch?

Durchführungen für Rohrleitungen und Kabel gelten als potenzielle Schwachstellen im Brandschutz, da sich Rauch und Flammen bei einer fehlerhaften oder unzureichenden Abschottung ungehindert ausbreiten können. Zudem können Rohrleitungen die schützende Verkohlungsschicht eines Holzbauteils unterbrechen und damit die statische Tragfähigkeit im Brandfall schwächen.

Geeignete Abschottungssysteme müssen im Brandfall folgende Eigenschaften haben

- Rauch- und Flammenübertritt für eine definierte Zeit verhindern,

- die Tragfähigkeit des durchdrungenen Bauteils erhalten und

- bei Rohrleitungen auch auf Materialausdehnung und -verformung reagieren können.

Bei der Anwendung von Brandschutzlösungen in Holzkonstruktionen sind zudem einige Besonderheiten aus der Praxis beachtet werden

- Konstruktionsspezifische Lösungen: Die Auswahl des Abschottungssystems hängt stark von der jeweiligen Bauweise ab. Ob Holzrahmenbau, Massivholz oder Brettsperrholz, jede Konstruktion stellt spezifische Anforderungen an die Art und Ausführung der Abschottung.

- Lagenaufbau: Bei CLT-Bauteilen ist die Dicke der ersten, der Brandseite zugewandten, Lage entscheidend für die brandschutztechnische Bewertung.

Ist sie zu dünn, kann sie im Brandfall schneller versagen und die brandschutztechnische Wirksamkeit der gesamten Konstruktion beeinträchtigen. Beispielsweise hat eine CLT-Holzwand, bestehend aus den Lagen 30x40x30 mm die Feuerwiderstandsklasse EI 90. Eine CLT-Wand mit den Lagen 20x20x20x20x20 aber nur eine Feuerwiderstandsklasse von EI 60.

Bei CLT-Decken sieht es ähnlich aus. Eine dickere erste Lage ist brandschutztechnisch unkritischer als eine dünnere, auch wenn die Deckenstärke insgesamt gleich ist, heißt es in der Stellungnahme des Instituts für Bautechnik und Sicherheitsforschung (IBS) Linz. - Abstände: Die Einhaltung definierter Mindestabstände zwischen Durchführungen wie Rohren und Kabeln bestimmt wesentlich die Wirksamkeit der Brandschutzmaßnahmen. Die Abstände ermöglichen, dass sich die Abschottungssysteme im Brandfall zuverlässig aktivieren können - zum Beispiel durch das Aufschäumen intumeszierender Materialien - und ein Übergreifen von Feuer und Rauch wirksam verhindern. Sind diese konstruktiven Anforderungen eingehalten, entfalten die Brandschutzmaßnahmen ihre volle Wirkung und gewährleisten die Sicherheit im Brandfall.

Abschottungsmöglichkeiten für Rohrleitungen

Brandschutztechnische Anforderungen an Holzwände und -decken sind konstruktionsspezifisch und müssen daher individuell geprüft werden, wofür hier einige Beispiele gezeigt werden:

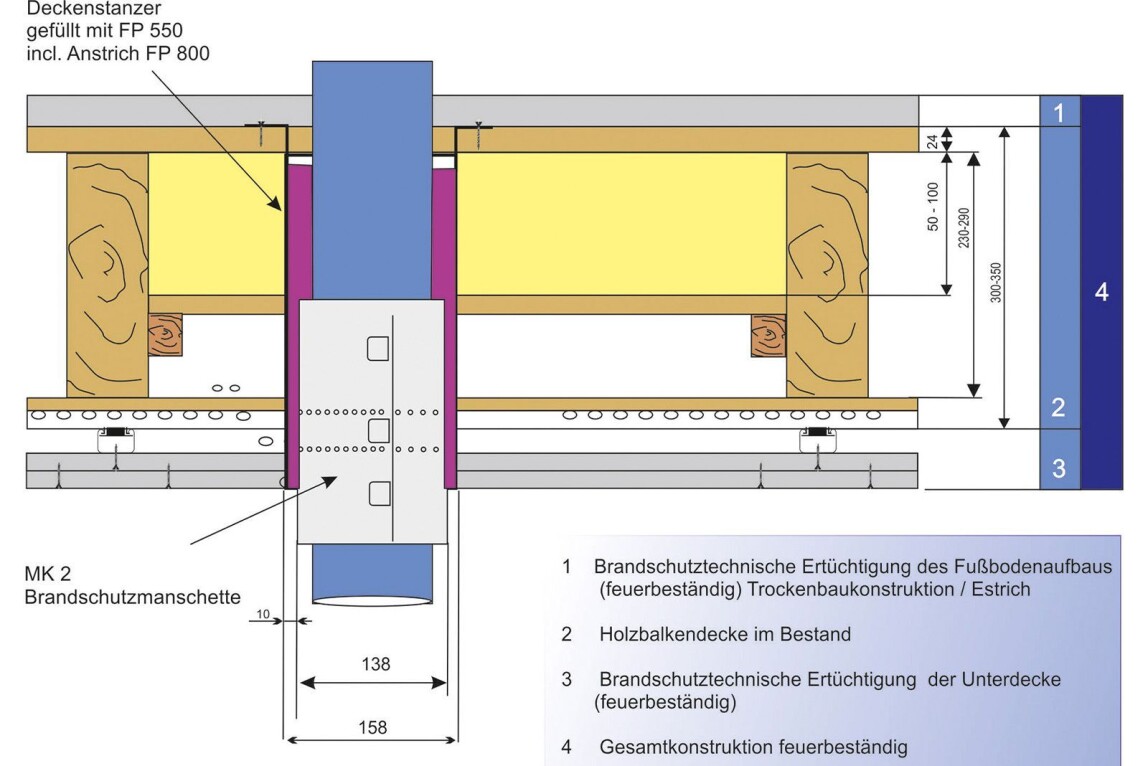

Holzbalkendecken zählen zu den Geschossdecken und damit zur Rohdecke beziehungsweise der Tragschicht. Für sie gibt es je nach spezifischen Anforderungen und Konstruktionen verschiedene Abschottungssysteme, die eine sichere Durchführung von Rohrleitungen durch Holzdecken ermöglichen, ohne dabei die strukturelle Integrität und den Brandschutz zu gefährden.

1. Verwendung von Brandschutzmanschetten

Walraven Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette:

- Ohne Laibung: Für größere Rohrdurchführungen geeignet und ohne zusätzliche Laibung in Holzbalkendecken integrierbar.

2. Spezielle Lösung Deckenstanzer System SWS

In diesem Fall kann der Anwender auf die kompletten Vorarbeiten bezüglich Ausschnitts, Auslaibung, und weiterem verzichten. Mittels Kernlochbohrgerät und Adapter wird eine Edelstahlhülse in die Decke gebohrt. Nach dem Durchbruch der Decke verbleibt die Hülse als Leerrohr im Bauteil. Dann wird die Installation durchgeführt, darum eine Brandschutzmanschette gelegt und der Ringspalt versiegelt. Diese Abschottung hat die Prüfung für 30 bzw. 60 min bestanden. Eine gutachterliche Stellungnahme liegt vor. Eine Nachbelegung bei Verguss mit Brandschutzmörtel ist allerdings schwierig.

CLT-Bauteile

CLT-Bauteile wie Decken und Wände bieten durch ihre mehrlagige Konstruktion eine hohe Feuerwiderstandsfähigkeit. Hier einige spezifische Abschottungsmöglichkeiten. Diese Systeme wurden für den Einsatz in CLT-Decken und -Wänden geprüft und bieten Feuerwiderstandsklassen bis zu EI 90.

1. Walraven Pacifyre CableTube Brandschutzröhre:

- CLT-Decke/-Wand: Diese Lösung ist speziell für die Abschottung von Kabeln und kleinen Rohren in CLT-Decken und -Wänden konzipiert.

Im Nachhinein in Holzbauteilen richtig abzuschotten kann aufwendig und kostspielig sein. Doch mit einer sorgfältigen Planung lässt sich dies verhindern. Mit der Walraven Pacifyre Cable Tube Brandschutzröhre können Nachbelegungen ermöglicht werden.

2. Walraven Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette:

- CLT-Decke/-Wand: Diese Abschottungslösung eignet sich für größere Rohrdurchführungen und kann sowohl in CLT-Decken als auch in CLT-Wänden eingesetzt werden.

Rohr- und Kabeldurchführungen in CLT-Decken und Wänden sicher abzuschotten, erfordert geprüfte Systeme, wie die Walraven Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette.

3. Walraven Pacifyre NBR-plus Brandschutzband:

- Ohne Laibung: Diese Lösung ermöglicht die Abschottung von Rohren in CLT-Wänden ohne zusätzliche Laibung.

- Mit Laibung: Für erhöhte Brandschutzanforderungen kann eine Laibung hinzugefügt werden.

Zukunftsaussichten

Auch künftig stellt der Holzbau den baulichen Brandschutz vor besondere Herausforderungen und erfordert ein ausgewogenes Zusammenspiel von Gestaltung, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Die Bedeutung des Holzbaus wird dennoch in Zukunft durch seine ökologischen Vorteile und seine gestalterischen und bautechnischen Möglichkeiten weiter zunehmen. Gerade die vorrausschauende Planung und eine gewerkeübergreifende Zusammenarbeit sind für die erfolgreiche Umsetzung entscheidend.

Die zuvor vorgestellten Systeme von Walraven zeigen Lösungen, die Sicherheit sowie eine einfache Handhabung und Installation gewährleisten sollen – sie zeigen, dass auch in brennbaren Materialien wie Holz ein hoher Brandschutz realisierbar ist.

Die Potenziale des Holzbaus lassen sich mit kontinuierlicher Forschung und praxisnahen Prüfungen voll ausschöpfen und sie eröffnen neue Perspektiven für das Bauen von Morgen. Der Brandschutz wird dabei ohne Kompromisse berücksichtigt.

Eine enge Abstimmung mit den jeweiligen Landesbauordnungen sowie den zuständigen Brandschutzbehörden ist trotzdem unbedingt erforderlich. Besonders bei Anträgen auf Abweichungen oder bei innovativen Holzbauprojekten, die über den geregelten Anwendungsbereich hinausgehen.

Autoren

Karl-Heinz Ullrich

Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS), Anwendungstechnik Brandschutz, Walraven GmbH.

Toni Sebald

Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS), Projektkoordination Süddeutschland und Österreich, Walraven GmbH.

siehe auch für zusätzliche Informationen:

siehe zudem:

- Vorab: Versteckte Kosten bei Brandschotts

- Walraven erweitert Anwendung der Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette (13.10.2025)

- Armacell zur Einsatz-Pflicht von Kälterohrträgern nach DIN 4140 (16.7.2025)

- Brückenbau: Walraven sichert Technik im Unterbau der neuen Zickzack-Seebrücke in Haffkrug (30.6.2025)

- Walraven: Befestigung von Löschwasserleitungen gemäß DIN 14462:2023-07 (10.1.2025)

siehe zudem: