Hydraulischer Abgleich: IMI gibt SHK-Profis Werkzeuge für Effizienz und Rechtssicherheit an die Hand

(26.9.2025) Ob gesetzlich gefordert, förderrelevant oder technisch notwendig: Der hydraulische Abgleich ist aus der SHK-Praxis nicht mehr wegzudenken. Mit EasyPlan, AFC-Ventilen, Schulungen und Beratung will die IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH eine praxisorientierte Komplettlösung liefern – von der Planung über die Berechnung bis zur fachgerechten Umsetzung nach Verfahren B.

Große Einsparpotenziale durch hydraulischen Abgleich

Der hydraulische Abgleich gilt in der Branche als komplex – obwohl er längst zur Pflicht geworden ist und gleichzeitig enormes Einsparpotenzial bietet. Nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ) könnten jährlich bis zu 1,5 Mrd. Euro an Energiekosten und rund 5,3 Mio. Tonnen CO₂ eingespart werden – allein durch korrekt abgeglichene Heizungsanlagen. Besonders groß ist das Potenzial bei Altbauten. Diese Bestandsgebäude profitieren besonders stark von einem hydraulischen Abgleich, da ihre Heizsysteme häufig weder gleichmäßig noch effizient arbeiten.

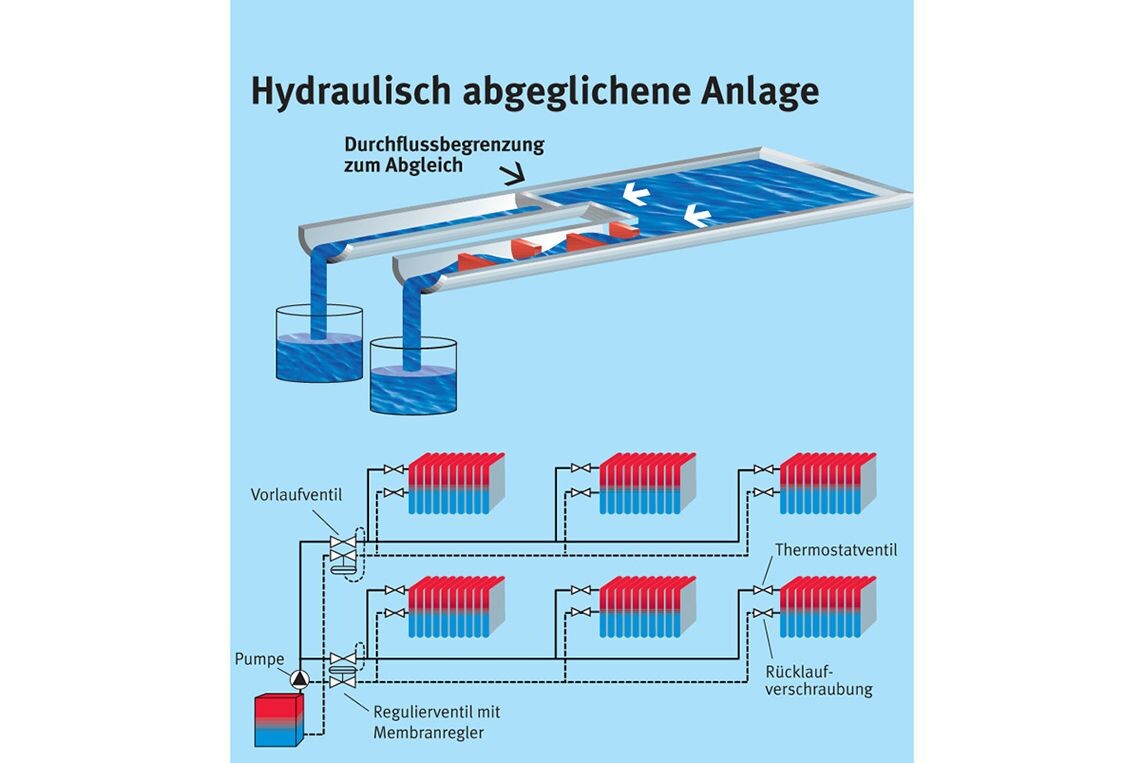

Prinzip und Wirkung des hydraulischen Abgleichs

Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass Wärme gleichmäßig auf alle Heizflächen verteilt wird. Grundlage ist die Berechnung der Heizlast, der erforderlichen Wassermengen und Systemtemperaturen für jedes einzelne Heizelement. Komponenten wie Thermostatventile, Pumpen und Differenzdruckregler werden anschließend so voreingestellt, dass eine optimale Wärmeversorgung mit möglichst geringem Energieeinsatz erfolgt.

Die Maßnahme kann die Energieeffizienz um bis zu 15 % steigern und führt in der Praxis dazu, dass auch entfernt gelegene Räume schneller die gewünschte Temperatur erreichen. Gleichzeitig sinken die Heizkosten, weil Über- oder Unterversorgung einzelner Heizkörper vermieden werden kann. Neben der Effizienzsteigerung trägt der hydraulische Abgleich auch dazu bei, Strömungsgeräusche zu reduzieren, die durch Druckschwankungen im System verursacht werden.

GEG macht den hydraulischen Abgleich zur Pflicht

Mit dem Inkrafttreten des novellierten Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zum 1. Januar 2024 wurde der hydraulische Abgleich verpflichtend. Seit dem 1. Oktober 2024 müssen neue oder erneuerte Heizungssysteme in Gebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten hydraulisch abgeglichen werden – unabhängig vom eingesetzten Energieträger (§ 60c GEG). Verstöße können mit Bußgeldern von bis zu 5.000 Euro geahndet werden (§ 108 GEG). Auch Bestandsanlagen in Mehrfamilienhäusern unterliegen einer Prüfpflicht gemäß § 60b GEG. Eigentümer müssen untersuchen lassen, ob ein Abgleich erforderlich ist und entsprechende Maßnahmen umsetzen. Für SHK-Fachbetriebe ergibt sich daraus eine fachliche Verantwortung, den hydraulischen Abgleich sowohl in Neubauten als auch bei Modernisierungen als Standardleistung zu berücksichtigen.

Fördervoraussetzung und gesetzliche Verankerung

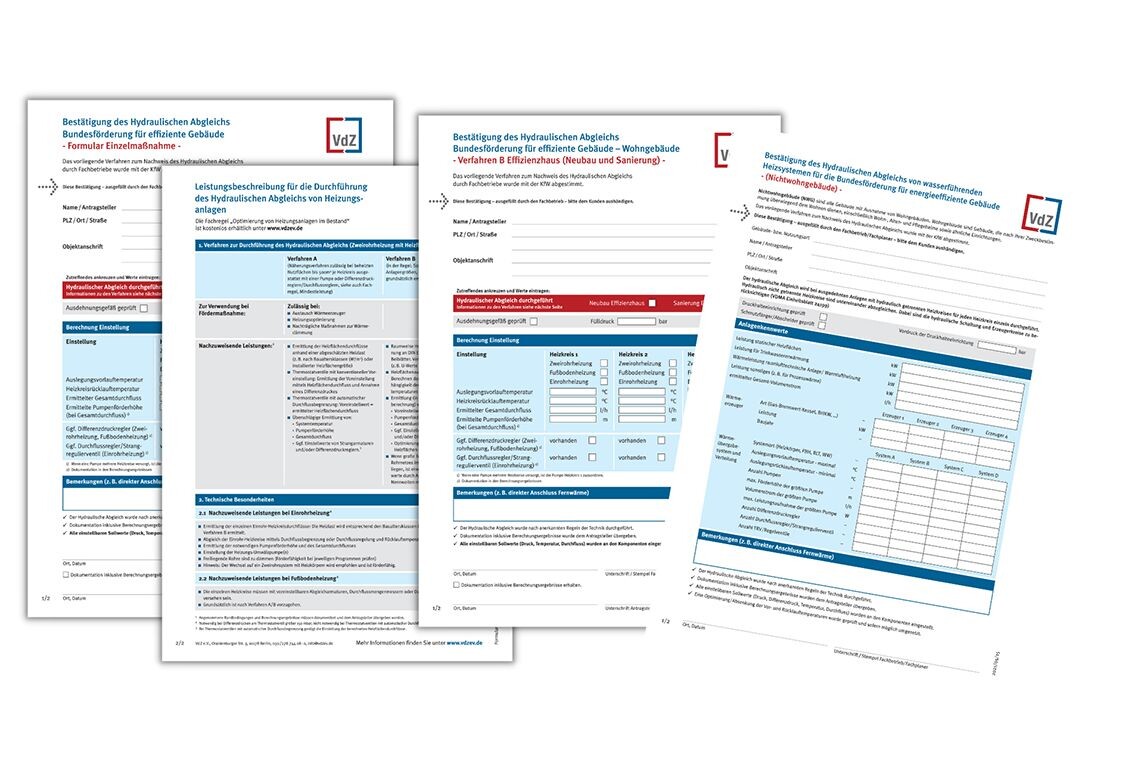

Darüber hinaus ist der hydraulische Abgleich eine Voraussetzung für zahlreiche Förderprogramme. Für die Ausstellung eines Energieausweises nach DIN V 18599-5 ist er ebenso relevant wie für Anträge im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Das BAFA fördert aktuell den Austausch von Heizungspumpen sowie den hydraulischen Abgleich selbst – einschließlich Material- und Installationskosten.

Technische Notwendigkeit in der Praxis

Ein korrekt durchgeführter Abgleich verhindert, dass Heizkörper in der Nähe zur Pumpe überversorgt werden, während entfernt gelegene Heizflächen unterversorgt bleiben. Ohne Abgleich sind Vorlauftemperaturen häufig zu niedrig, Differenzdrücke schwanken und Regelventile arbeiten außerhalb ihres idealen Bereichs. Die Folge ist ein ineffizienter Betrieb mit erhöhtem Energieverbrauch und Komforteinbußen für die Nutzer.

Drei etablierte Verfahren – und ihre Unterschiede

In der Praxis existieren mehrere Verfahren für den hydraulischen Abgleich, die sich in Funktionsweise und Einsatzbereich unterscheiden:

- Statischer Abgleich nach DIN 94679: manuelle Einstellung der Volumenströme über voreinstellbare Ventile.

- Dynamischer Abgleich: Einsatz druckunabhängiger Ventile mit integriertem Differenzdruckregler zur automatischen Anpassung an Druckschwankungen im System.

- Adaptiver Abgleich: selbstregelnde Systeme mit Algorithmen, die sich auf Basis kontinuierlicher Messwerte selbsttätig anpassen.

Daneben existieren thermische Verfahren, die auf Temperaturmessungen in Vorlauf, Rücklauf und Raumluft basieren. Ihre Funktionsweise unterscheidet sich je nach Hersteller. Für SHK-Fachleute ist es daher essenziell, die technischen Grundlagen und Einsatzgrenzen der gewählten Lösung zu kennen. Zertifikate bieten nicht immer ausreichend Transparenz; die technische Dokumentation sollte daher stets geprüft werden. Der statische und der dynamische hydraulische Abgleich gelten als anerkannte Regeln der Technik.

Verfahren B ist verbindlich für BEG-Förderung

Für die förderfähige Durchführung ist nach aktueller Rechtslage ausschließlich Verfahren B der ZVSHK-Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand” zulässig. Im Unterschied zum veralteten Verfahren A basiert Verfahren B auf exakten Heizlastberechnungen für jedes Gebäude und jeden Raum. Berechnungsgrundlage ist die DIN EN 12831. Sie ermöglicht die Ermittlung des erforderlichen Volumenstroms und der Wärmeleistung auf Raumebene.

Seit 1. Januar 2023 ist die Anwendung von Verfahren B Voraussetzung für alle Förderanträge im Rahmen der BEG. Eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veröffentlichte Checkliste definiert die Anforderungen an die Anerkennung gleichwertiger Systeme. Auch alternative Verfahren entbinden nicht von der Pflicht zur Heizlastberechnung, zur Einstellung der Systemparameter und zur Dokumentation der Anlage. Wer den klassischen hydraulischen Abgleich korrekt nach DIN-Norm umsetzt, ist auf der sicheren Seite.

IMI als Systempartner für Berechnung und Umsetzung

IMI unterstützt SHK-Fachbetriebe bei der Planung und Umsetzung des hydraulischen Abgleichs mit einem umfassenden Angebot. Die Software EasyPlan ermöglicht eine schnelle und präzise Heizlastberechnung gemäß Verfahren B. Für die Umsetzung stehen verschiedene AFC-Ventile für Heizkörper sowie die schnell einstellbare Lösung Eclipse zur Verfügung. Auch Flächenheizsysteme lassen sich über Strangregulierventile mit Differenzdruckregler optimieren; durch den Einsatz von Stellantrieben ist eine spätere Umrüstung auf dynamische Systeme möglich – ohne bauliche Veränderungen.

Schulungen und Online-Support

Zudem bietet IMI praxisnahe Schulungen im Bereich hydraulischer Abgleich, Raumtemperaturregelung und Anlagentechnik an. In Online-Seminaren wird Fachwissen rund um Planung, Berechnung und Ausführung vermittelt. Über die Plattform HyForum erhalten Fachleute individuelle Unterstützung bei Fragen zu GEG, Komponentenwahl und Systemoptimierung. Das Forum dient zugleich dem fachlichen Austausch über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Gebäudetechnik.

![]() Weitere Informationen können per E-Mail an IMI Hydronic Engineering Deutschland angefordert werden.

Weitere Informationen können per E-Mail an IMI Hydronic Engineering Deutschland angefordert werden.

siehe auch für zusätzliche Informationen:

ausgewählte weitere Meldungen:

- Sicherer Wärmepumpenanschluss à la Viega (23.9.2025)

- Empur: Smarte Steuerung für Flächenheizung und Kühlung (17.7.2025)

- Führungswechsel bei Viega: Karsten Müller neuer CEO Europe (3.7.2025)

- Heiz- und Kühlkörperauslegung mit Solar-Computer-Software (20.6.2025)

- Wilo-Assistent App erweitert - Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B (6.3.2025)

- Solar-Computer Software zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs im Bestand (27.8.2024)

siehe zudem:

- Heizungsinstallation und Handwerkersoftware, auf Baulinks

- Literatur / Bücher zum Thema Heizung bei Baubuch / Amazon.de