Klettverschluss als reversibles Verbindungselement von Gebäudeteilen

(11.9.2025) Ein interdisziplinäres Forschungsteam der TU Graz hat im Rahmen des Projekts ReCon gemeinsam mit Unternehmenspartnern ein Klett-Verbindungssystem für Gebäude entwickelt, mit welchem sich verschiedene Bauteile miteinander verbinden und bei Bedarf wieder voneinander lösen lassen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Verbindung von Elementen mit unterschiedlicher Lebensdauer, deren Austausch durch herkömmlich irreversible Verbindungen meist erschwert wird.

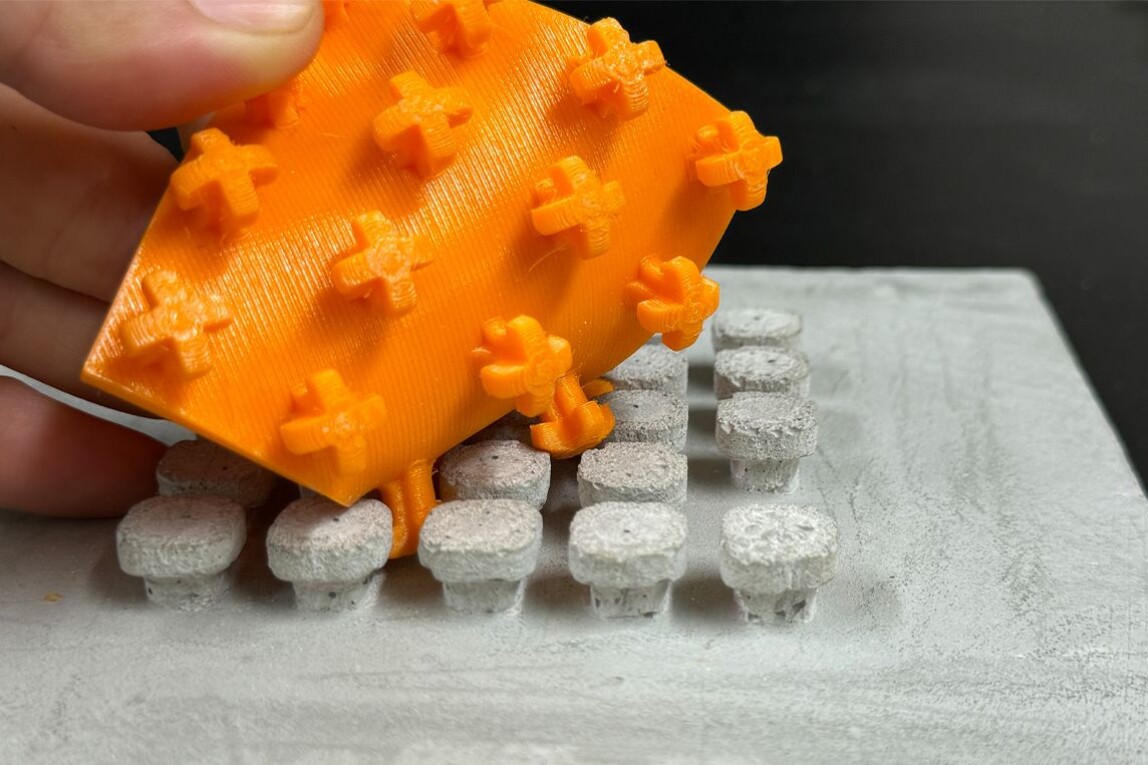

Für ihre Arbeit verfolgte das Forscherteam zwei Ansätze: Es wurden industrielle Klettkomponenten auf Beton- und Holzbauteile aufgebracht und anderseits Klettkomponenten aus Beton, Holz und Papierwerkstoffen hergestellt.

Im Projekt ReCon arbeiteten das Institut für Architekturtechnologie, das Labor für Konstruktiven Ingenieurbau sowie das Institut für Biobasierte Produkte der TU Graz mit Axtesys und NET-Automation zusammen. Gefördert wurde ReCon von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG.

Haftzugfestigkeit vergleichbar mit industriellen Lösungen

Das entwickelte System aus Klettkomponenten auf Basis von Rohbaustoffen funktioniert wie ein klassischer Klettverschluss – nur im größeren Maßstab. Es ist in erster Linie für den Innenbereich vorgesehen, um z.B. nichttragende Holz- oder Gipswände sowie installierte Bauteile flexibel austauschen zu können.

An den Enden der Bauteile sind Haken oder Pilzköpfe eingearbeitet, die sich in ein gegenüberliegendes, 3D-gedrucktes Klettelement einhaken und so eine stabile Verbindung schaffen. Die im Labor für Konstruktiven Ingenieurbau getesteten Prototypen erreichten eine Haftzugfestigkeit, die industriellen Lösungen nahekommt. Eine weitere Steigerung erwarten die Forscher, wenn statt 3D-Druck künftig Spritzguss oder gestanzte Metallteile eingesetzt werden.

Digitale Erfassung der Bauteildaten

Neben dem innovativen Klettsystem präsentierte das Forscherteam auch ein digitales Konzept, das Bauteildaten langfristig nutzbar macht und so die Kreislaufwirtschaft gezielt fördert. RFID-Chips können direkt in Bauteile integriert werden, sodass Informationen zu Material und Einbaudatum vor Ort ausgelesen werden können. QR-Codes liefern Mindestinformationen. Beim Rückbau lassen sie sich per Smartphone scannen, um Zustand und mögliche Schadstoffe schnell zu erfassen.

Das Technische Museum Wien zeigt derzeit in der Sonderausstellung „More Than Recycling – Die Ausstellung zur Kreislaufwirtschaft” Exponate aus dem Projekt ReCon.

siehe auch für zusätzliche Informationen:

ausgewählte weitere Meldungen:

- Fachbuch „Schadstoffe im Baubestand” in 3. Auflage (1.9.2025)

- Gaia-X-Leuchtturmprojekt iECO erfolgreich abgeschlossen (22.7.2025)

- TH Köln: Einfacher Mauern mit Hanfkalk (17.2.2025)

- StoSystain R: Mit Klett statt Kleber zum recycelbaren WDV-System (9.2.2017)

- facade4zeroWaste: Forschungsprojekt von TU Graz und Sto bekommt Recycling Preis (2.6.2015)

siehe zudem:

- Bauforschung, 3D-Druck und Baustoffrecycling bei BAULINKS.de

- Literatur / Bücher zu den Themen Nachhaltigkeit bei Amazon.de