Brückenbau mit Spoilern aus dem Windkanal und mittels Simulationen

(7.7.2021) Brücken werden heute gerne im Taktschiebeverfahren gebaut, also von einem Widerlager aus ins Freie geschoben - und das bis zu 120 m weit. Um beim Vorschieben der Brücke ein Aufschaukeln durch Wind(böen) zu verhindern, entwickeln Forscher der Arbeitsgruppe Windingenieurwesen und Strömungsmechanik an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwesen der Ruhr-Universität Bochum (RUB) Verfahren, die das wachsende Bauwerk vor den Gefahren des Windes schützen. Spoiler, Stoßdämpfer und Gegengewichte gehören dazu.

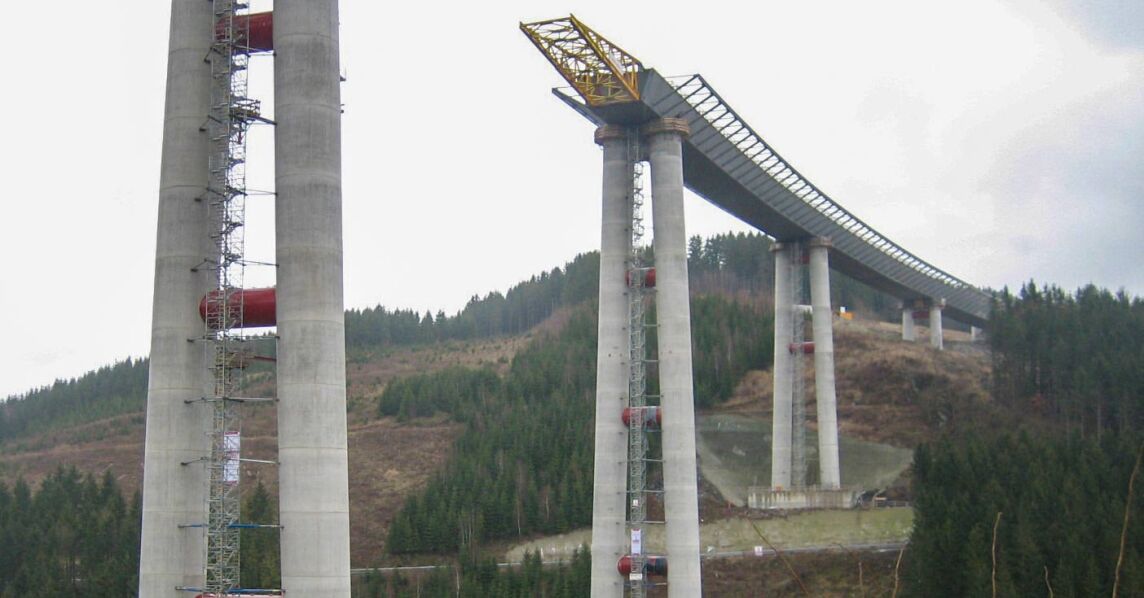

| Am Überbau der Talbrücke Nuttlar im Vorschubzustand ist der Vorbauschnabel deutlich zu sehen, welcher am Stahlkasten montiert ist. Der Stahlkasten ist bereits mit Schrägstützen versehen, auf die später die seitlich auskragenden Stahlbetonplattenteile der Fahrbahn aufgelegt werden. (Bild © commons.wikimedia.org) |

Enorme Dimensionen

Bei Brücken baut man heute zuerst ein Widerlager und die anschließenden Stützen. Am fertigen Widerlager - also an der Stelle, an der die Brücke beginnen soll - wird parallel eine Feldfabrik aufgebaut, die in einer Serienfertigung die Abschnitte der Brücke vor Ort fertigt. Diese werden dann vom Widerlager aus unter hohem Druck mehrerer Pressen stückweise in Richtung der mittlerweile entstandenen Stützen vorgeschoben, während am Widerlager immer neue Teile angebaut werden. So wächst die Brücke zunächst ins Leere. Fachleute sprechen vom taktweisen Vorschub.

Die Dimensionen sind enorm: Während man in den 1980er-Jahren nur Brücken bis etwa 40 m Gesamtlänge auf diese Weise fertigte, kann heute der Abstand zwischen zwei Stützpfeilern mehr als 120 m betragen. Der Überbau der Brücke wird als oben offener Stahlkasten gefertigt.

Dem Wind ein Schnippchen schlagen

„Das oben offene U des Überbaus ist für Wind sehr angreifbar“, erläutert Prof. Dr. Rüdiger Höffer im Rubin, dem Wissenschaftsmagazin der RUB. Das Stahlkonstrukt biegt sich dann durch oder verdreht sich. Der Wind kann es in drei Richtungen verformen. Besonders gefürchtet sind Windböen, die die entstehende Brücke zu Schwingungen anregen: Ein Windstoß, der zu einer Schwingung führt, gefolgt von einem nächsten, der die Schwingungen verstärkt - das Bauwerk schaukelt sich auf. „Ein Sturm oder ein Sommergewitter kann dabei zu Amplituden im Meterbereich führen“, macht Prof. Höffer deutlich.

Im Grenzschichtwindkanal der RUB, der zu Höffers Arbeitsgruppe gehört, experimentieren die Forscher mit Bauwerksmodellen im Wind. „Die ungünstigen Formen der im Bau befindlichen Brücke zu verbessern, ist die eleganteste Methode, dem Wind ein Schnippchen zu schlagen“, konstatiert Herr Höffer. Neben dem Schließen des Us gehört zu den Tricks des Teams auch die Entwicklung maßgeschneiderter Spoiler. Sie können viele Gestalten haben: Seitlich angebaute Windleitflächen in der Form eines spitzen Dreiecks beispielsweise mindern schwingungsanregende Wirbelablösungen.

Für jedes Bauprojekt eine eigene Untersuchung

Auch unausgesteifte Stützen der noch im Bau befindlichen Brücke sind besonders bei hohen Bauwerken durch den Wind gefährdet. Spezielle Anbauteile, zum Beispiel aus Holztafeln, können bedrohliche, periodische Wirbelablösungen zerreißen. Da sie allerdings auch den Windwiderstand der Stütze erhöhen, muss diese durch eine stärkere Bewehrung aus Stahl im Beton von vornherein verstärkt werden. Man muss also vor dem Bau der Stütze wissen, ob die Anbauteile aerodynamisch vonnöten sind, und gegebenenfalls die Stütze für die etwas höheren Windwiderstände bemessen. Für eine sichere Voruntersuchung ist ein gebäudeaerodynamischer Grenzschichtwindkanal, wie der Bochumer Windkanal, erforderlich.

Für jedes neue Bauprojekt seien neue Untersuchungen nötig, betont Höffer. Seit 2004 ist sein Team auch auf die numerische Simulation der Auswirkungen von Wind auf Bauwerke spezialisiert. Sie kommen unter anderem dann zum Einsatz, wenn Baupläne nach der eigentlichen Untersuchung im Windkanal noch angepasst werden oder wenn kleinskalige Details untersucht werden sollen, die im Windkanal nur schwer ausgemessen werden können.

siehe auch für zusätzliche Informationen:

- PDF-Download: Artikel „Brückenbau mit Spoiler“ in der Rubin 1/2021

- Arbeitsgruppe Windingenieurwesen und Strömungsmechanik an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwesen der Ruhr-Universität Bochum

- Fotos: Damian Gorczany

- 85 m hohe Filstalbrücke mit vielen bautechnischen Herausforderungen ... und PERIs Unterstützung (24.5.2022)

- Erneuerung des Saaneviadukts gewinnt den Ernst & Sohn Ingenieurbaupreis 2022 (1.2.2022)

- 5 Projekte sind für den Ernst & Sohn-Ingenieurbaupreis 2022 nominiert (29.11.2021)

- Mehrzahl der Brücken in Deutschland aus Spannbeton (22.10.2021)

- Baupreisindex: Straßenbau 29,1% und Brückenbau 24,1% teurer als 10 Jahre zuvor (25.7.2021)

- weitere Details...

ausgewählte weitere Meldungen:

- Mageba gewinnt Innovationspreis Feuerverzinken 2020 für feuerverzinkte Fahrbahnübergänge (6.1.2021)

- Allplan Bridge 2021 verbindet Berechnung und Konstruktion (23.10.2020)

- Ertüchtigung der Zubringer-Stahlbetonbrücke A67/A3 mit feuerverzinktem Stahl (22.10.2020)

- Smart Circular Bridges: Brücken aus Biokompositen (22.10.2020)

- Rostfreie Brücken und Stahlmasten dank neuartigem Wassereisstrahlen (28.11.2019)

- EPD für Feuerverzinkte Baustähle: Gilt nur für Mitglieder des Industrieverbandes (12.12.2013)

- 100 Jahre Edelstahl Rostfrei (2.5.2012)

siehe zudem:

- Brückenbau im Ingenieurbau-Magazin sowie Betonbau und Stahlbau im Rohbau-Magazin auf Baulinks

- Literatur / Bücher über Brückenbau bei Baubuch / Amazon.de