PwC-Studie im BWP-Auftrag zu Marktanteilen, Nachfragen und Strategien rund um Wärmepumpen

Dr. Volker Breisig bei der Vorstellung Studie „Chancen und Risiken für die deutsche Heizungsindustrie im globalen Wettbewerb“ (Screenshot © baulinks/AO)

(14.6.2020) Etwa die Hälfte des globalen Energiebedarfs entfällt auf das Segment Wärme für Privathaushalte und Industriebetriebe. Dabei spielen erneuerbare Energien bislang eine untergeordnete Rolle: Auf sie entfallen nur 10% der weltweit erzeugten Wärme. Dies sind einige der wichtigsten Befunde der Studie „Chancen und Risiken für die deutsche Heizungsindustrie im globalen Wettbewerb“, welche die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) im Auftrag des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) erstellt hat, und die im Rahmen einer Online-Veranstaltung am 10 Juni während der Berliner Energietage von Dr. Volker Breisig präsentiert wurde. Die Studie beleuchtet, warum eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland auch eine Wärmewende braucht und welche politischen und gesetzlichen Hemmnisse dafür bestehen.

Die globale Nachfrage nach Wärmepumpen nimmt zu

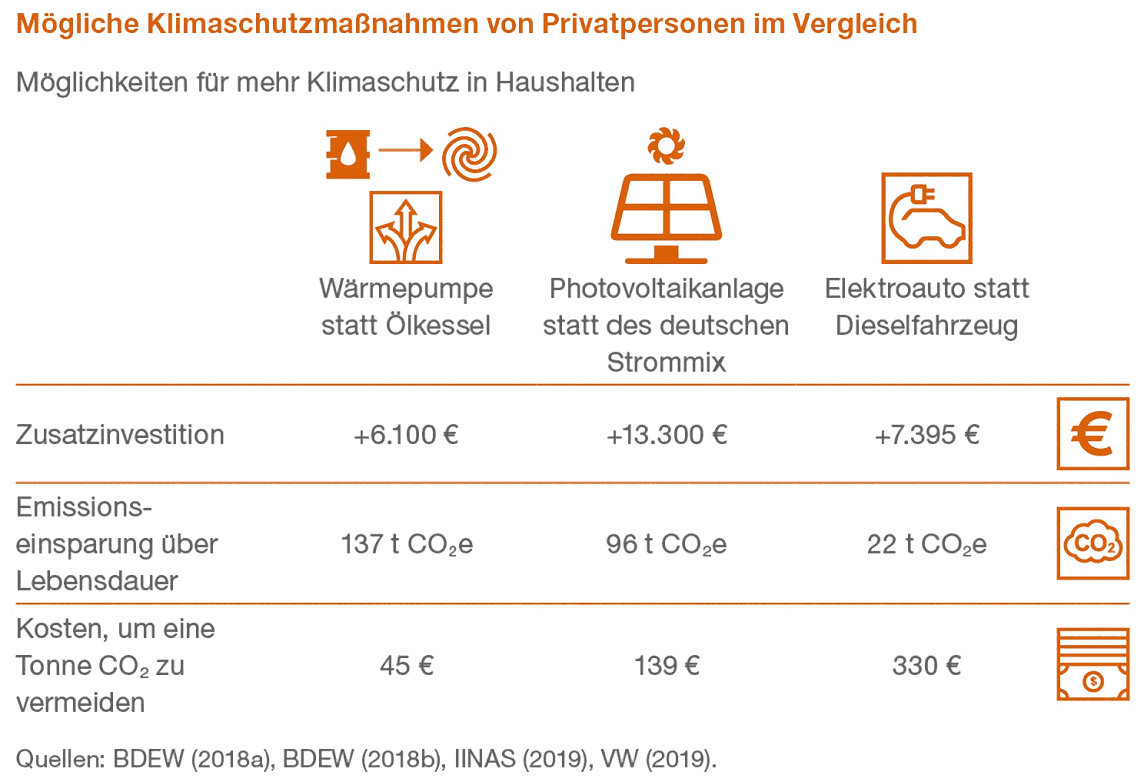

Die Wärmepumpen-Technologie ist den Studienautoren zufolge eine klimafreundliche und hocheffiziente Alternative zu Heiztechnologien auf fossiler Basis. Mit ihr lassen sich Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren. Dies ist einer der Treiber für einen weltweiten Boom der Technologie: Im Jahr 2018 stieg die Nachfrage global um 10%, das Umsatzvolumen lag 2017 bei 48 Mrd. US-Dollar. Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich der Umsatz bis 2023 nahezu verdoppeln wird, auf 94 Mrd. Dollar. In Stückzahlen bedeutet dies Schätzungen der International Energy Agency (IEA) zufolge, dass bis zum Jahr 2025 weltweit 33 Mio. und bis 2030 fast 60 Millionen Wärmepumpen verkauft werden.

Europäischer Marktanteil vergleichsweise gering

China, Japan und die USA sind die Länder, die den Wärmepumpen-Absatz maßgeblich vorantreiben. Mehr als 80% der neuen Wärmepumpen wurden 2017 in diesen Ländern installiert. Gefördert wurde dies mit Steuernachlässen und staatlichen Kaufanreizen. Demgegenüber ist die Verbreitung in Europa gering: Lediglich 1,1 Mio. Geräte wurden 2017 installiert, die meisten davon in den skandinavischen Ländern.

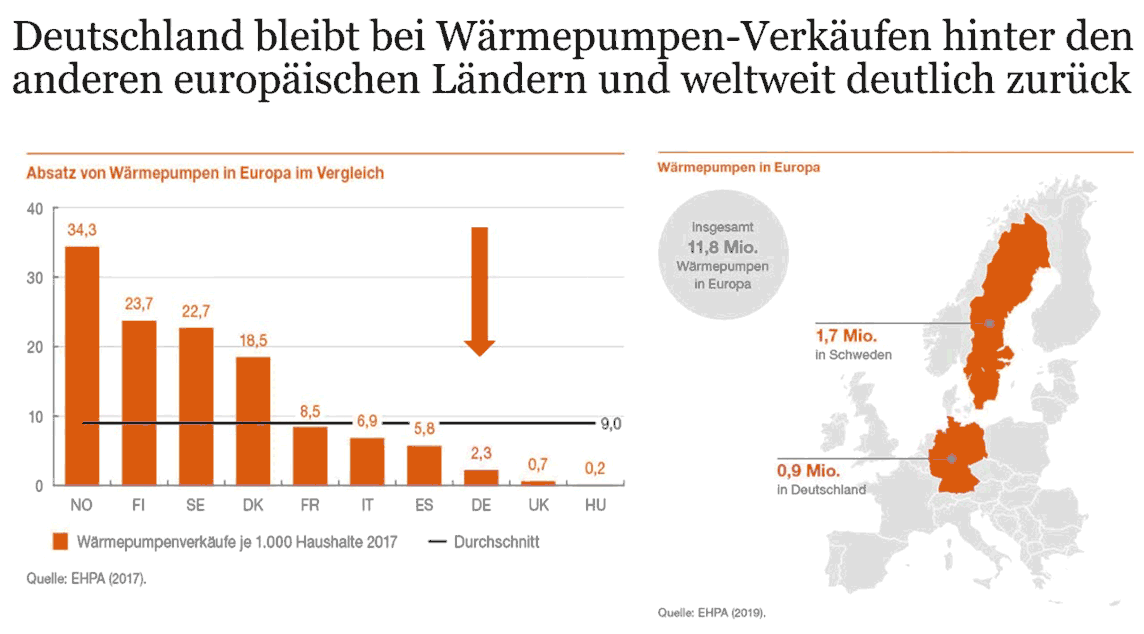

Der europäische Wärmepumpenverband (EHPA) sieht großes Potenzial für die Technologie: Das potenzielle Absatzvolumen betrage jährlich etwa 6,8 Mio. Geräte. Ausgehend vom Bestand im Vorreiterland Norwegen errechnet der Verband einen möglichen Bestand von 89,9 Mio. Geräten. Dr. Breisig, Partner im Bereich Utilities & Regulation bei PwC Deutschland, sagte dazu: „Selbst für die vergleichsweise schwachen europäischen Verhältnisse ist die Entwicklung in Deutschland sehr dürftig. Auf 1.000 Haushalte kamen 2017 erst 2,3 installierte Geräte.“ In Norwegen lag der Anteil bei 34,3, in Schweden bei 22,7 Geräten:

Wärmebedingte Emissionen könnten deutlich stärker reduziert werden

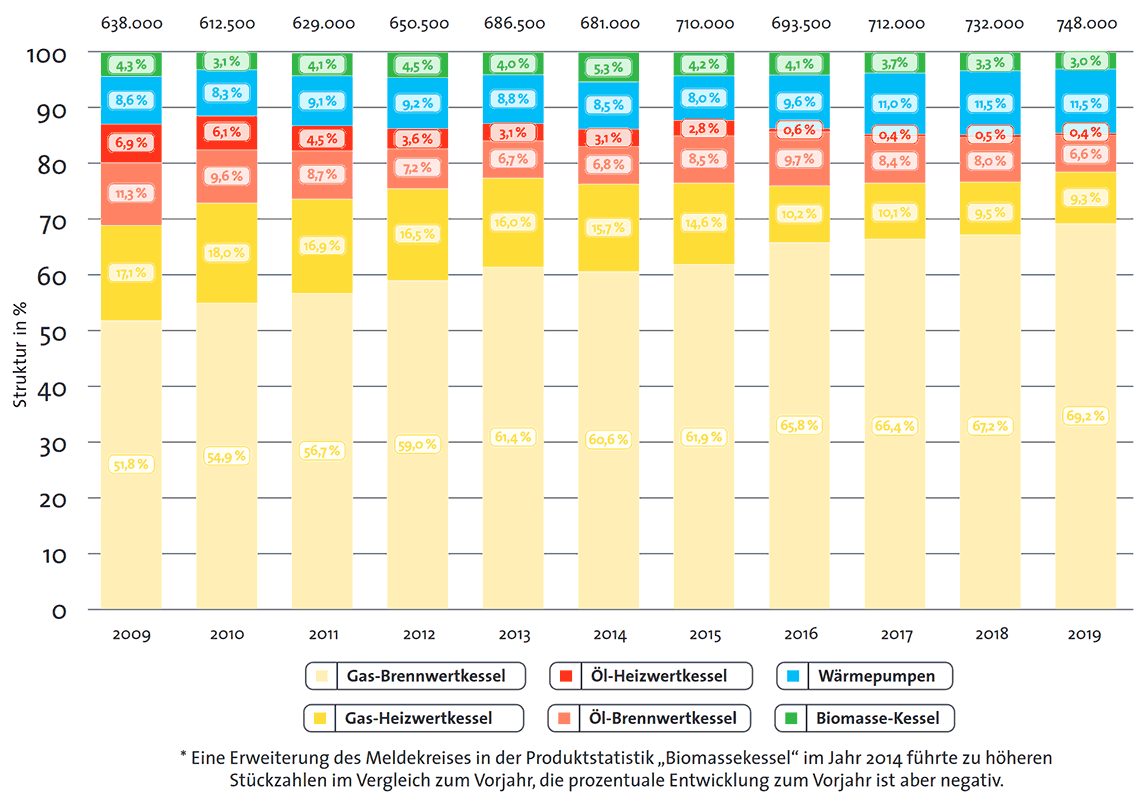

Zwar finden die Wärmepumpen auch hierzulande immer stärkere Verbreitung, vor allem in Wohnungsneubauten: Dort liegt der Anteil der Wärmepumpen aktuell bei 45% - siehe Beitrag „Wärmepumpen verteidigen Spitzenposition bei neu genehmigten Wohngebäuden“ vom 1.6.2020. Der Großteil neuer Heizungen wird allerdings beim Austausch alter Geräte in Bestandsgebäuden installiert. Dort beträgt der Anteil von Wärmepumpen derzeit nur 6%. Ein verstärkter Austausch von Öl- und Gaskesseln gegen Wärmepumpen könnte folglich einen deutlich größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

| Grafik aus dem Beitrag „Heizungsmarkt legte 2019 nur schwach zu, aber neue Förderung hat Potential für 10% Wachstum“ vom 24.2.2020 |

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des BWP, Dr. Kai Schiefelbein kommentierte am 10. Juni: „Die Studie zeigt außerdem einen industriepolitischen Aspekt auf, der häufig übersehen wird: Die deutsche Heizungsindustrie besteht aus mittelständischen Unternehmen mit Standorten in ländlichen und zum Teil strukturschwachen Regionen. Eine klare Ausrichtung des Heimatmarkts auf die Klimaschutztechnologie Wärmepumpe ist essenziell, damit unsere Unternehmen auch zukünftig im globalen Wettbewerb bestehen können.“

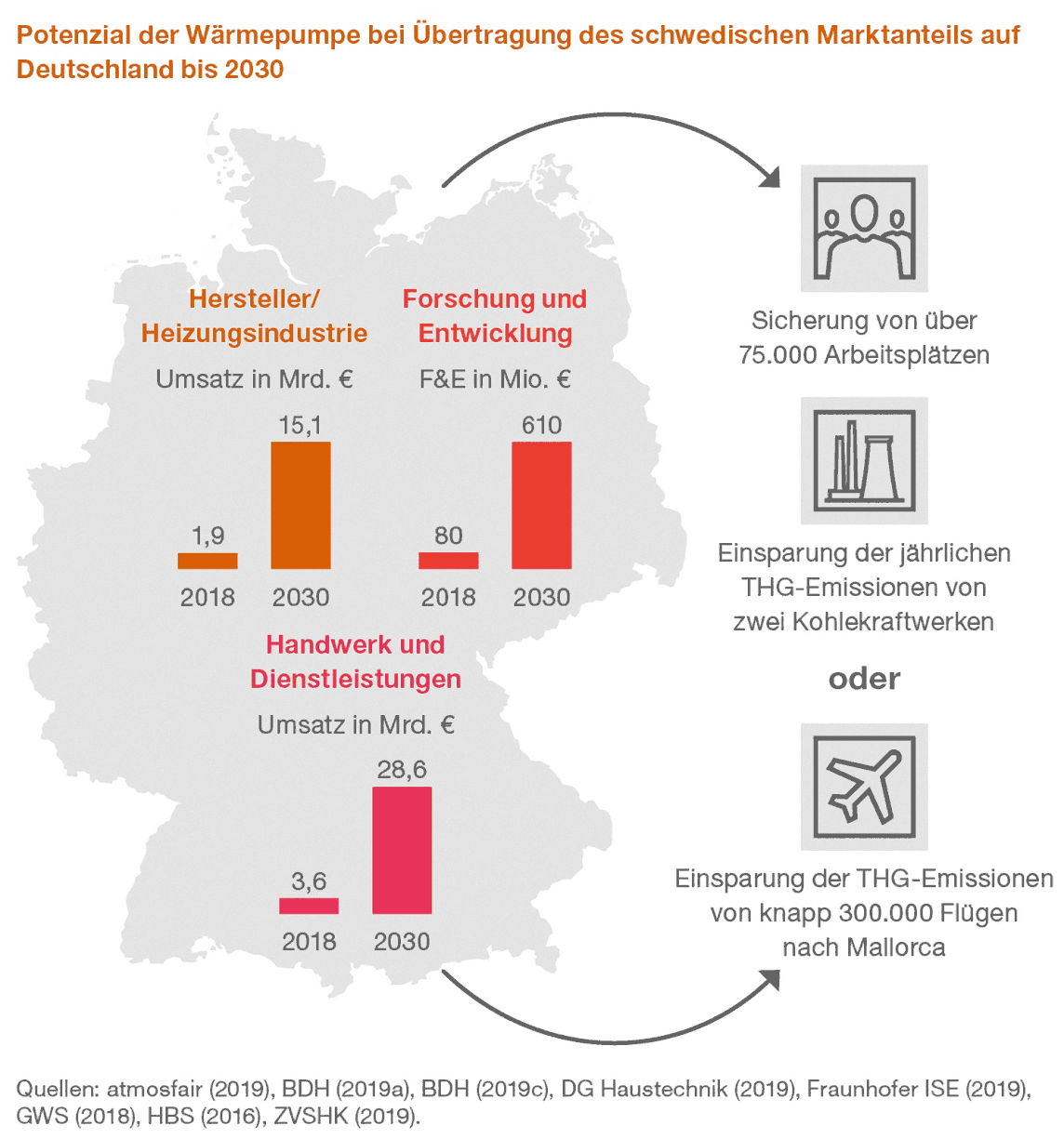

Der Studie zufolge wäre eine Verbreitung der Wärmepumpen-Technologie auf dem Niveau von Schweden zielführend, um den Klimaschutz bei Gebäuden zu erhöhen und zugleich die Technologieführerschaft der deutschen Heizungsbranche zu erhalten:

Konsequente Wärmepumpen-Strategie verspricht Vorteile

Die Studienautoren beschreiben auch die Vorteile einer konsequenten Strategie hin zur Wärmepumpe: Die Technologie habe das Potenzial, den schon lange bestehenden Sanierungsstau bei Gebäuden zu beheben, den Anteil erneuerbarer Energien im Wärmemarkt zu erhöhen und Unternehmen und Gewerke rund um die Gebäudesanierung (ca. 540.000 Beschäftigte in Deutschland) zu unterstützen. Angesichts auslaufender EEG-Förderung könnten Besitzer dezentraler Photovoltaikanlagen den selbsterzeugten Strom nutzen, um eine Wärmepumpe zu betreiben.

„Wichtig ist auch, dass sich mit der klimafreundlichen Wärmepumpen-Technologie die angestrebte Sektorenkopplung und damit auch die Digitalisierung der Energiewende leichter verwirklichen lässt“, erläuterte PwC-Experte Volker Breisig.

Die Studie richtet sich mit neun Handlungsempfehlungen an Entscheider. Vor allem sollte, so die Autoren, das Missverhältnis der Energiepreise korrigiert werden: „Der Strompreis für Wärmepumpen ist im Verhältnis zu Heizöl und Erdgas viel zu hoch und könnte etwa über eine deutliche Absenkung der EEG-Umlage spürbar gesenkt werden“, sagte Kai Schiefelbein vom BWP. Weitere Vorschläge der Autoren zielen u.a. auf regulatorische, steuerliche und finanzielle Rahmenbedingungen für die Wärmepumpenindustrie in Deutschland.

siehe auch für zusätzliche Informationen:

- PDF-Download: Studie „Chancen und Risiken für die deutsche Heizungsindustrie im globalen Wettbewerb“

- PDF-Download: BWP-Positionspapier: „Heizungsindustrie und Gebäudesanierung als Konjunkturmotor nach der Corona-Krise“

- Bundesverband Wärmepumpe (BWP)

- PricewaterhouseCoopers GmbH

- International Energy Agency (IEA)

- European Heat Pump Association (EHPA)

- BWP-Roadmap zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors (30.4.2021)

- Sprunghaft: 120.000 Heizungswärmepumpen plus 20.500 Warmwasser-Wärmepumpen 2020 neu installiert (19.1.2021)

- Millionste Wärmepumpe in Deutschland (29.11.2020)

- Heizspiegel 2019/2020 berücksichtigt erstmals auch Holzpellets (27.10.2020)

- Sonnen erster Speicherhersteller mit KNX-Zertifizierung (20.8.2020)

- weitere Details...

ausgewählte weitere Meldungen:

- Heizungsbestand: 70% der Öl- und 60% der Gasheizungen in Deutschland sind älter als 20 Jahre (7.6.2020)

- Wärmepumpen verteidigen Spitzenposition bei neu genehmigten Wohngebäuden (1.6.2020)

- Neue Förderrichtlinien für Wärmepumpen seit Anfang 2020 - zusammengefasst auf 12 Seiten (5.3.2020)

- Wärmepumpenabsatz 2019: schwungvoller Start und zunehmende Zurückhaltung (2.2.2020)

- Neue VDI 4640 Blatt 2: Die richtige Installation erdgekoppelter Wärmepumpen (16.7.2019)

- Daikin bietet erste Wärmepumpen mit aufbereitetem Kältemittel an (11.7.2019)

- Wärmepumpe und PV-Anlage als kongeniale Partner - insbesondere auch in Sachen Rendite (7.12.2018)

siehe zudem:

- Wärmepumpen im alternative Energien- bzw. Wärmetechnik-Magazin auf Baulinks

- Literatur / Bücher über Wärmepumpen bei Baubuch / Amazon.de