Von der schrägen Idee zur echten Alternative: Urbane Seilbahnen im ÖPNV

(31.1.2022) Verstopfte Straßen, überfüllte Bahnen: Abhilfe könnte der Einsatz von Seilbahnen als fester Bestandteil des ÖPNV schaffen. Nutzer schweben ihrem Ziel dann entspannt in einer Gondel entgegen und sorgen ganz nebenbei für ein besseres Stadtklima. Die Infrastrukturexperten von Drees & Sommer prüfen gemeinsam mit der Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV), wie sinnvoll der Einsatz urbaner Seilbahnen im ÖPNV ist und erarbeiten einen Leitfaden.

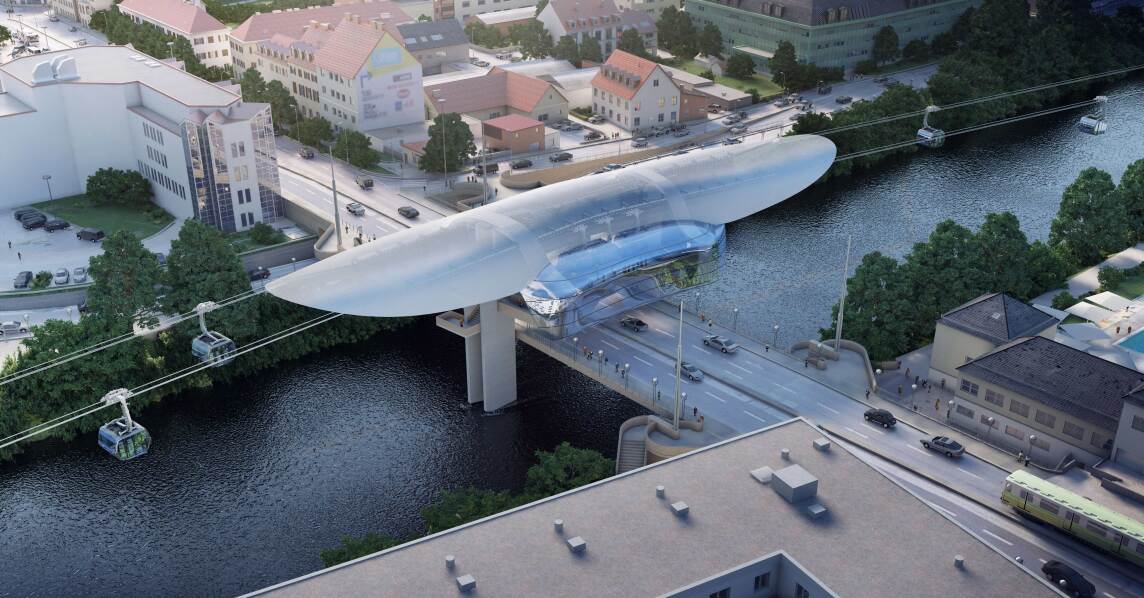

Seilbahnen überspannen Flüsse und Bergeshöhen, große Verkehrsachsen und Bahntrassen. Sie sind schneller zu realisieren und signifikant kostengünstiger zu errichten, als Tunnel zu bohren oder Brücken zu bauen. Vor allem sind Seilbahnen klimafreundlich und können mit Ökostrom CO₂-neutral betrieben werden. Was aber die Verkehrspolitiker am meisten interessiert: Sie können Lücken im ÖPNV schließen und die Vorstädte anbinden. Wenn die Kabinen im Umlauf fahren, braucht es noch nicht einmal einen Fahrplan. Man steigt einfach ein und schwebt seinem Ziel mit einer beschaulichen Durchschnittsgeschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern entgegen. Und sind sie nicht mehr gewollt, dann geht ihr Rückbau vergleichsweise schnell und einfach vonstatten.

Trotz dieser unstrittigen Vorteile gelten Seilbahnen in Deutschland weitgehend als exotisches Verkehrsmittel. Noch nicht einmal vor einem Jahrzehnt stießen solche Mobilitätskonzepte bei Kommunalpolitikern auf völliges Unverständnis, ihre Städte lägen schließlich nicht auf der Zugspitze, lästerten sie. Aber diese Zeiten sind seit der massiven Verkehrsproblematik, der sie sich zunehmend ausgesetzt sehen, vorbei. Die „schräge Idee“ ist inzwischen zur Alternative mutiert.

Überwiegende Zustimmung der Bevölkerung

Eine repräsentative Drees & Sommer-Stichprobe vom Mai 2019 unter 180 Probanden zwischen 18 und 80 Jahren brachte ein überraschendes Ergebnis: 83% der Befragten stehen einem Einsatz von Seilbahnen positiv gegenüber, die überwiegende Mehrheit also. Eine Umfrage des Verkehrsexperten Prof. Klaus Bogenberger von der Münchner Bundeswehr-Universität kam mit 87% Zustimmung zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Befragten gaben auch an, Seilbahnen, wenn vorhanden, nutzen zu wollen.

Der Drees & Sommer-Umfrage zufolge sind 42% der Befragten überzeugt, dass Seilbahnen den öffentlichen Nahverkehr insgesamt verbessern und stark beanspruchte Verkehrsstrecken entlasten. Lediglich was das Sicherheits-Empfinden bei dieser Mobilitäts-Alternative betrifft, blieben die Probanden reserviert: Nur 31% vertrauen dem System „voll und ganz“. Vor allem treibt die Skeptiker die Frage um, wie Betreiber bei unvorhergesehenen Situationen wie Unfällen oder einem Versagen der Technik reagieren.

44% der Befragten plagt hingegen ein völlig anderes Problem: Sie sehen in der Seilbahn, die an ihren Wohnungen vorbeiführt, eine Beeinträchtigung ihrer Privatsphäre. Das sogenannte „Not-In-My-Backyard-Syndrom“, in der Bevölkerung als Sankt-Florians-Prinzip geläufiger, scheint offensichtlich ein mentales Hindernis für die Akzeptanz von Seilbahnen zu sein. Obwohl viele Menschen von den Vorteilen einer solchen Anlage überzeugt sind, bleibt die Zustimmung verhalten, wenn die Kabinen am Schlafzimmerfenster vorbeischweben.

| In Bolivien schweben Pendler gerne mal zur Arbeit: Die Städte La Paz und das über 4000 Meter gelegene El Alto verbindet die längste Seilbahn der Welt. Täglich nutzen rund 160.000 Menschen die Gondeln, die 30 Kilometer weit durch die Landschaft schweben. |

Menschen bei Kommunikation mitnehmen

Aber auch diese Skepsis scheint nicht in Stein gehauen. Laut Umfrage gaben drei von vier der Befragten an, dass eine Trasse durchaus in direkter Nähe zu ihrem persönlichen Wohnumfeld verlaufen kann, sofern diese angemessen hoch installiert ist. Und nach aller Erfahrung steigt die Akzeptanz von Seilbahnen, wenn sie erst einmal Teil des öffentlichen Nahverkehrs sind. So sollte die Seilbahn in Koblenz, die anlässlich der Bundesgartenschau 2011 gebaut wurde, nach der Schau wieder abgebaut werden. Doch eine Bürgerinitiative wehrte sich und setzte sich für ihren Verbleib ein.

Für Drees & Sommer, die in Koblenz den Bauherrn bei Wettbewerb und Auswahlverfahren begleiteten, ist deshalb der Rückhalt in der Bevölkerung das entscheidende Erfolgskriterium. Auch wenn die Seilbahn im Vorfeld häufig umstritten ist, wollen die Menschen dort, wo sie in luftiger Höhe ihre Bahnen zieht, nicht mehr missen. Wer die Bevölkerung von Anfang an mitnimmt, den Dialog sucht und offensiv kommuniziert, kann die Bedenken der Bevölkerung ausräumen. Eine Seilbahn muss nicht zwangsläufig in den Köpfen der betroffenen Bürger scheitern.

In Deutschland wurde bislang noch kein einziges Seilschwebebahnprojekt in den ÖPNV integriert, weshalb auch keine unmittelbaren Erfahrungswerte vorliegen. Einen wichtigen Anstoß, diese Zurückhaltung aufzugeben, gab das Bundesverkehrsministerium (BMDV) im Sommer 2020, als es Drees & Sommer zusammen mit dem Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart (VWI) den Forschungsauftrag erteilte, eine Studie über die „stadt- und verkehrsplanerische Integration urbaner Seilbahnprojekte“ zu erarbeiten und einen Leitfaden für die „Realisierung von Seilbahnen als Bestandteil des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) zu erstellen. Ziel ist, so das BMDV, „innovative Konzepte zu schaffen, die das öffentliche Verkehrssystem sinnvoll ergänzen und neue Optionen für nachhaltige Mobilität im urbanen Raum ermöglichen.“ Dabei geht es nach der Vorstellung des BMDV um nichts weniger als um einen „nationalen Standard“ für urbane Seilbahnen in Deutschland.

Seilbahnen gehört die Zukunft

Wenngleich in Deutschland nur bescheidene Erfahrungen mit Seilbahnen im urbanen Bereich vorliegen, gibt es trotzdem in zahlreichen Städten Planungen zum Einsatz dieses Systems als Ergänzung zum bestehenden öffentlichen Nahverkehr. In Köln, Bonn, Stuttgart, München, Düsseldorf und Berlin sind die Pläne bereits weit fortgeschritten. In Bonn und Wuppertal schon so weit, dass Studien fertiggestellt oder - wie in Stuttgart und München - beauftragt worden sind. Für die politischen Entscheidungsträger stellt das neue Verkehrsmittel nicht nur anspruchsvolle Anforderungen an Planung und Bau, sondern auch an die Kommunikation. Schließlich müssen die Betroffenen in den Städten von dem Konzept überzeugt sein.

Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis urbane Seilbahnprojekte verstärkt auf den Radarschirmen der Verkehrsplaner auftauchen und als sinnvolle Ergänzung des bestehenden öffentlichen Nahverkehrs betrachtet werden. Der Leitfaden von Drees & Sommer und dem Verkehrswissenschaftlichen Institut in Stuttgart für die stadt- und verkehrsplanerische Integration von Seilbahnen wird Entscheidungsträgern als Handlungsanweisung dienen und kann die Akzeptanz dieses Verkehrsmittels in der Bevölkerung erhöhen.

![]() Weitere Informationen zu

urbanen Seilbahnen im ÖPNV können per

E-Mail an Drees & Sommer angefordert werden.

Weitere Informationen zu

urbanen Seilbahnen im ÖPNV können per

E-Mail an Drees & Sommer angefordert werden.

siehe auch für zusätzliche Informationen:

- Drees & Sommer SE

- Verkehrswissenschaftliches Institut an der Universität Stuttgart (VWI) e.V.

- Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)

- Mehr Bäume für coole Straßen und Städte – wie Wien auf urbane Hitzeinseln reagiert (24.8.2023)

- PwC-Analyse: Luftseilbahnen als umweltfreundliche Alternative im Stadtverkehr (16.8.2022)

- Tragwerksplanung als neue Disziplin der Initiative „Phase Nachhaltigkeit“ (6.6.2022)

- Grüne, städtebauliche Inspirationen durch „Zukunftsbilder 2045“ (6.6.2022)

- Haushaltsgesetz 2022: Verkehrsetat soll um gut 5 Mrd. Euro auf 36,1 Mrd. Euro schrumpfen (23.5.2022)

- weitere Details...

ausgewählte weitere Meldungen:

- Difu-Arbeitshilfe: Wie kommt man zu rechtssicheren und zweckmäßigen Bebauungsplänen? (31.1.2022)

- PwC-Umfrage zu Wohntrends der Zukunft: Großstädte bleiben beliebt - trotz Homeoffice (17.1.2022)

- VeloHUB gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2022 (7.12.2021)

- dena-Leitstudie „Aufbruch Klimaneutralität“ (11.10.2021)

- Mehr als 40 Texte aus 100 Jahren Städtebau (13.9.2021)

- Neue Stadtquartiere für wachsende Städte (16.5.2021)

- Studie: zeigt: Erschließungskosten kein Hinderungsgrund für neue Stadtquartiere (24.11.2019)

- Je jünger, desto wichtiger: ÖPNV für die Wohnortwahl entscheidend (29.4.2019)

- Seilbahnen im ÖPNV stoßen auf hohe Akzeptanz (28.10.2018)

- Lautlos, schnell, riskant - urbane Mobilität 2030 (Bauletter vom 26.8.2018)

siehe zudem:

- Stadtplanung, Ingenieurbau und Architektur bei BAULINKS.de

- Literatur / Bücher über Architektur bei Baubuch / Amazon.de